Die Zukunft gestalten.

Ein gemeinschaftliches Projekt von:

WINDPARK Dolgesheim

Wir, die wpd onshore GmbH & Co. KG, planen in Kooperation mit der GAIA mbH den Bau eines gemeinsamen Windparks mit neun Windenergieanlagen. Dieses Projekt leistet einen bedeutenden Beitrag zur Umsetzung der Klimapolitik in Rheinland-Pfalz und zur lokalen Energieversorgung mit sauberem Strom. Mit dem Windpark Dolgesheim können künftig rund 31.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt und jährlich 81.000 t CO2 eingespart werden.

Bei der Planung unseres Windparks legen wir großen Wert auf transparente Kommunikation sowie einen aktiven Austausch mit den Gemeinden und Bürger:innen vor Ort. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, haben wir diese Projektwebseite erstellt, die neben weiteren geplanten Informationsveranstaltungen vor Ort als zusätzliche Informationsquelle dient. Zudem werden wir auf dieser Webseite fortlaufend über die Projektverläufe informieren.

Fakten

Windenergieanlagen

Leistung Megawatt (MW)

Durchschnittshaushalte Stromversorgung

t CO2 Einsparung pro Jahr

Projektübersicht

Ein Kooperationsprojekt von wpd mit der GAIA mbH

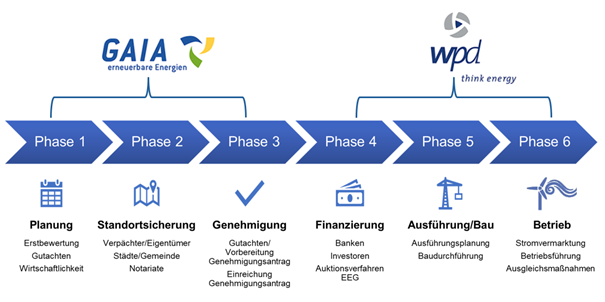

Die wpd GmbH und die GAIA mbH pflegen eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Entwicklung, dem Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz und Hessen. Für eine erfolgreiche Projektumsetzung sind kompetente Ansprechpartner:innen für Behördenvertreter:innen, Bürger:innen und Gemeindevertreter:innen von großer Bedeutung. Daher war es wpd ein Anliegen, das Projekt mit einem kompetenten regionalen Partner umzusetzen, der die Region und Entscheidungsträger:innen vor Ort gut kennt. Dieser Partner wurde in der GAIA mbH gefunden. Beide Unternehmen bringen ihre Kompetenzen und Netzwerke ein, um Synergien optimal zu nutzen und den Ausbau der Windenergie voranzutreiben. Seit 2021 entwickeln wir gemeinsam das Windenergieprojekt in Dolgesheim. Im Rahmen dieser Kooperation übernimmt GAIA die Entwicklung des Windparks Dolgesheim, während wpd für den langfristigen Betrieb zuständig ist.

wpd

Als Zwei-Mann-Betrieb 1996 in Bremen gegründet, ist wpd gemeinsam mit der Windindustrie groß geworden. Mittlerweile ist die wpd ein weltweit agierender Entwickler und Betreiber von Windparks an Land sowie von Solarprojekten. Der Heimatmarkt der wpd-Gruppe ist Deutschland. Sie gestalten maßgeblich den Umbau der Energieversorgung mit und tragen zum Schutz unseres Klimas bei. Die wpd Gruppe beschäftigt heute über 4.000 Mitarbeitende, die den Ausbau der Windenergie weltweit vorantreiben und in diesem Bereich eine umfassende Wertschöpfungskette abbilden. Zudem können sie auf Erfahrungen aus dem Bau von 2.750 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 6.670 MW zurückgreifen, 3.500 MW davon allein in Deutschland.

GAIA mbH

Die Gesellschaft für Alternative Ingenieurtechnische Anwendungen (GAIA) mbH wurde 1999 von Michael Wahl und Torsten Szielasko gegründet. Als inhabergeführtes Unternehmen zählt GAIA zu den Vorreitern im Bereich erneuerbarer Energien in Südwestdeutschland. GAIA plant, projektiert und errichtet Windkraft- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen entlang aller Projektphasen – von der Flächensicherung des Standorts über die Planung und das Genehmigungsverfahren bis hin zur schlüsselfertigen Errichtung der Anlagen. Darüber hinaus übernimmt GAIA die Betriebsführung von Windenergieanlagen, einschließlich Verwaltung, Wartung und Instandhaltung. Bis heute hat GAIA über 100 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 280 Megawatt realisiert und beschäftigt aktuell etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In der gemeinsamen Projektentwicklung haben wir folgende Schwerpunkte vereinbart:

Windpark Dolgesheim

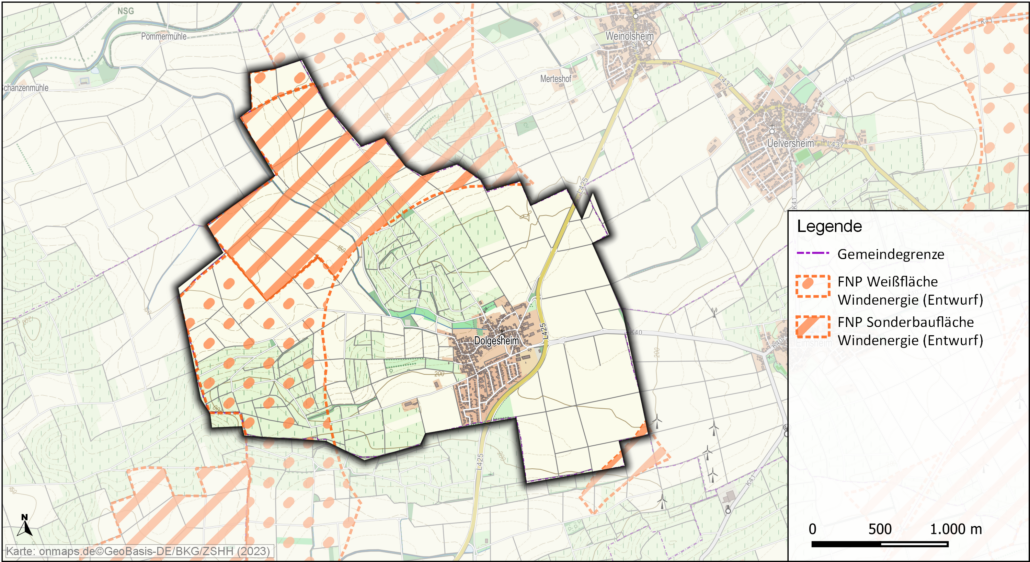

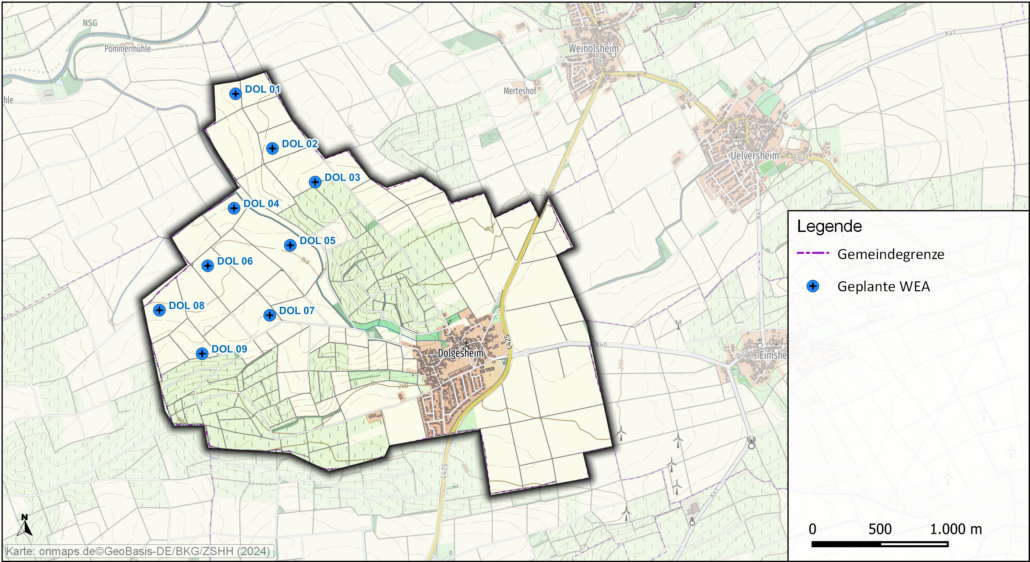

Der Windpark Dolgesheim liegt im Kreis Mainz-Bingen, Verbandsgemeinde Rhein-Selz auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Dolgesheim. Es werden insgesamt neun Windenergieanlagen im Projektgebiet geplant. Der Windpark liegt innerhalb des Geltungsbereiches des „Sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie“ der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, welcher Ende Januar 2024 rechtskräftig ausgewiesen wurde und somit eine Grundlage für die Planung schafft.

Bei der Flächenausweisung im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens sind unter anderem auch infrastrukturelle Restriktionen, Abstände zu Wohngebieten sowie naturschutz- und landschaftsschutzfachliche Belange geprüft und berücksichtigt worden.

Die Planung der einzelnen Windenergieanlagen erfolgt im Offenland auf Ackerflächen, nordwestlich der Ortslage Dolgesheim. Bei der einzelnen Standortplanung wurde speziell auf die naturschutzfachlichen Untersuchungsergebnisse und die technischen Belange der Windenergieanlagen geachtet. Die Standorte wurden gemäß den Erkenntnissen aus den Fachgutachten festgelegt.

Mitte Mai 2024 wurde der Genehmigungsantrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bei der zuständigen Genehmigungsbehörde für die ersten fünf Windenergieanlagen eingereicht. Im November 2024 folgte der Genehmigungsantrag für die übrigen vier Anlagen. Somit befindet sich der komplette Windpark im Genehmigungsprozess.

Anzahl und Typ der geplanten Windenergieanlagen

Insgesamt werden neun Windenergieanlagen des Typs N-175 vom Hersteller Nordex errichtet. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 179 Metern, einen Rotordurchmesser von 175 Metern und erreichen eine Gesamthöhe von 266,5 Metern. Diese modernen Anlagen haben jeweils eine Nennleistung von 6,8 Megawatt.

Der Windpark wird jährlich etwa 108.000 Megawattstunden (MWh) sauberen Strom erzeugen, was laut dem Energieatlas Rheinland-Pfalz etwa dem Stromverbrauch der gesamten Verbandsgemeinde Rhein-Selz im Jahr 2021 entspricht (Quelle: Energieatlas RLP 2021). Damit können rund 31.000 Durchschnittshaushalte mit je 3.500 kWh/a versorgt werden. Durch die Windenergie würde im Vergleich zum Strommix in Deutschland jährlich etwa 81.000 t CO2 pro Jahr vermieden (Netto-Vermeidungsfaktor CO2-Äq. für Windenergie an Land: 757,93 g/kWh; Quelle: Umweltbundesamt 2023).

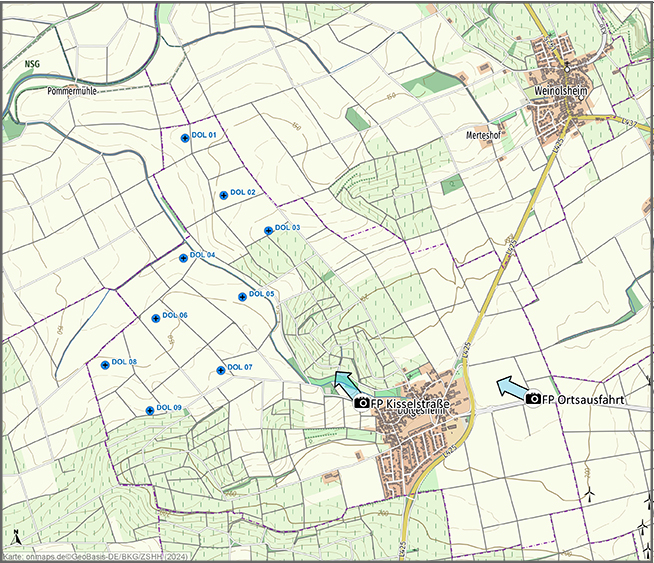

Karte und Planungsgebiet des Windparks Dolgesheim

Flächenkulisse des Sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie der VG Rhein-Selz

Projektgebiet mit den geplanten Windenergieanlagen-Standorten

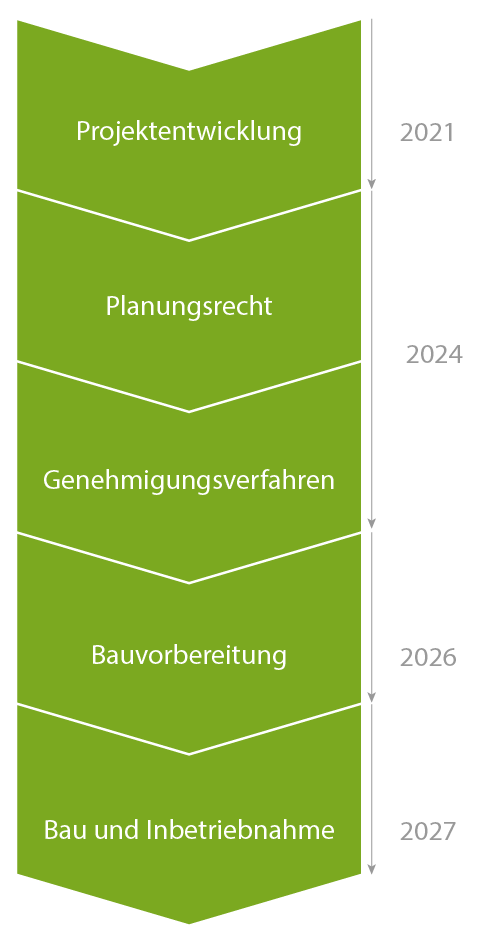

In der interaktiven Grafik finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse und Meilensteine bei der Planung und dem Bau des Windparks Dolgesheim. Sie können hier sehen, in welcher Planungsphase sich das Projekt aktuell befindet und welche Meilensteine bereits erreicht wurden. Zu jeder Phase erhalten Sie detaillierte Informationen zum Planungs- und Genehmigungsprozess sowie zum Baufortschritt.

Bereits seit Anfang 2021 in enger Abstimmung mit der Ortsgemeinde und Fachgutachtern.

Rechtskräftiger Flächennutzungsplan der VG Rhein-Selz: seit 31.01.2024

Mitte Mai 2024 wurde der Genehmigungsantrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetzt (BImSchG) bei der zuständigen Genehmigungsbehörde (SGD Süd) für die ersten fünf Windenergieanlagen eingereicht (Sonderbaufläche). Im November 2024 folgte der Genehmigungsantrag für die übrigen vier Anlagen (Weißfläche). Somit befindet sich derzeit der komplette Windpark im Genehmigungsprozess. Wir rechnen mit Genehmigungserhalt für die ersten fünf Anlagen (Sonderbaufläche) in Q4 2025. Die Genehmigung für die übrigen vier Anlagen in der Weißfläche erwarten wir bis Q3 2026.

Visualisierungen

Um Ihnen einen Eindruck für das Landschaftsbild mit den Windenergieanlagen zu vermitteln, haben wir Fotosimulationen für Sie erstellt. Auf der Grafik können Sie die Standorte und die Richtung sehen, von der aus die Bilder gemacht wurden.

Auf den interaktiven Bildern sehen Sie die Ortschaft Dolgesheim. Beim Verschieben des Pfeils erhalten Sie einen Eindruck davon, wie die geplanten Windenergieanlagen im Hintergrund sichtbar sein werden.

Fotopunkt 1: Westlicher Ortsrand der Gemeinde Dolgesheim in Richtung Kläranlage (Kisselstraße). Das Foto wurde in Blickrichtung Nordwesten aufgenommen, um den gesamten Windpark zu visualisieren.

Fotopunkt 2: Ortsausgang der Gemeinde Dolgesheim in Richtung Eimsheim. Visualisierung mit Blickrichtung Westen auf den geplanten Windpark Dolgesheim.

FAQ

Welchen Flächenbedarf hat eine Windenergieanlage?

Der Flächenbedarf für den Bau einer Windenergieanlage beträgt maximal 5.000 m2. In der Regel werden Bestandswege benutzt. Zusätzlich wird Fläche für die Zuwegung zur Windenergieanlage, für die Kranstellfläche und für das Fundament der Anlage in Anspruch genommen.

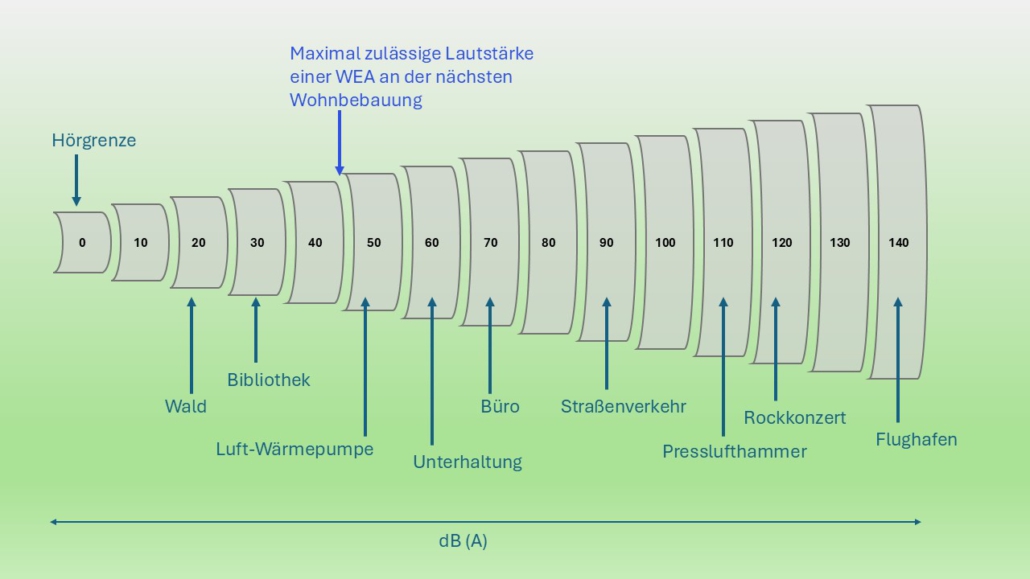

Wie laut sind die Windenergieanlagen?

Die von Windenergieanlagen ausgehenden Schallemissionen sind ein wesentlicher Faktor in der Planungsphase. In der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) sind konkrete Vorgaben für Geräuschpegel festgelegt, die in Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten nicht überschritten werden dürfen.

Um eine Baugenehmigung zu erhalten, ist die Einhaltung dieser Grenzwerte durch ein Gutachten nachzuweisen.

Moderne Windenergieanlagen sind inzwischen schallgedämmt, besitzen schalltechnisch optimierte Rotorblattformen und produzieren somit wenig Lärm. Darüber hinaus besitzen Windenergieanlagen reduzierte Betriebsmodi, mittels derer die vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden können. Außerdem überlagern Umgebungsgeräusche von rauschenden Bäumen und Büschen sowie Straßenlärm und sonstige Alltagsgeräusche die Lärmentwicklung von Windenergieanlagen. Bereits in wenigen 100 Metern Entfernung ist das durch die Rotorblätter hervorgerufene Rauschen nicht mehr hörbar.

In der Grafik ist der Schalldruckpegel in dB dargestellt.

Wie viel Schatten werfen die Windenergieanlagen?

Der sich bewegende Schlagschatten, der bei Sonnenschein von den Rotorblättern ausgeht, wird als Schattenwurf bezeichnet. Der Schattenwurf ist von den Wetterbedingungen, der Windrichtung und dem Sonnenstand sowie dem Betrieb der Anlage abhängig. Bei der Planung eines Windparks wird der Schattenwurf ermittelt. Im Vergleich zu Windenergieanlagen ist der am Wegrand ausgehende Schattenwurf von Bäumen und Laternen während einer Auto- oder Zugfahrt wesentlich intensiver.

Für die Schattenberechnung zum Erhalt der Genehmigung wird eine Worst-Case Betrachtung herangezogen. Dabei werden folgende Annahmen berücksichtigt.

- Die Sonne scheint ganztätig an allen Tagen im Jahr.

- Es sind keine Wolken am Himmel.

- Die Sonneneinstrahlung steht immer senkrecht zur Rotorkreisfläche, d.h. immer maximaler Schatten.

- Die Windenergieanlage dreht sich das ganze Jahr.

Werden die Grenzwerte überschritten, so sind Abschaltungen der Windenergieanlage erforderlich. Dies passiert automatisch gesteuert von einem eingebauten Schattenwurf-Abschaltmodul der Windenergieanlage.

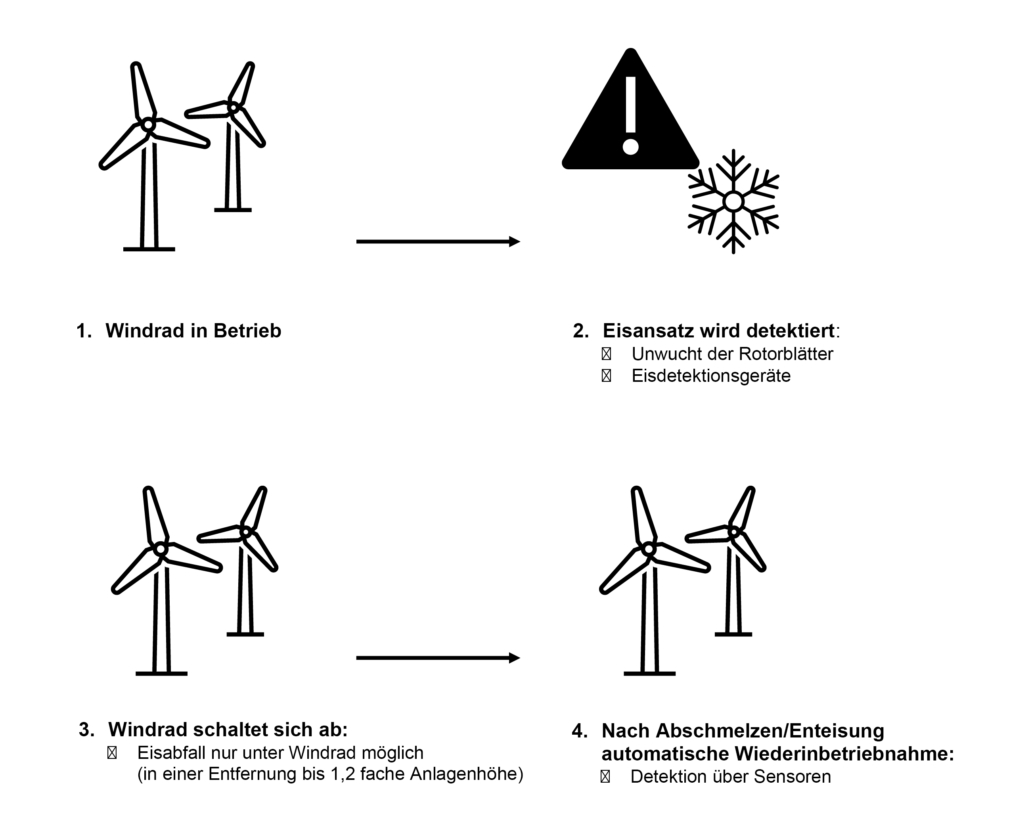

Gehen von Windenergieanlagen Gefährdungen im Hinblick auf Eisabwurf aus?

Für die Genehmigung einer Windenergieanlage müssen die Prüfaspekte des § 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gegeben sein. Dazu zählen öffentlich-rechtliche Vorschriften unter anderem des Bauordnungsrechts. Die Gefährdung durch herabfallendes Eis wird daher im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens geprüft. Der Antragsteller hat entsprechende Gutachten vorzulegen. Zuständig für die Prüfung sind die jeweiligen Bauordnungsämter.

Deshalb haben sich bereits verschiedene zertifizierte Eiserkennungssysteme auf dem Markt etabliert. Am häufigsten sind Messstationen, die auf dem Maschinenhaus der Windenergieanlage angebracht werden und verschiedene meteorologische Parameter überwachen. Lassen die Witterungsbedingungen die Gefahr von Eisbildung erkennen, wird die Windenergieanlage automatisch abgestellt. Sobald ein eisfreier Betrieb wieder möglich ist, geht die Anlage wieder automatisch in Betrieb.

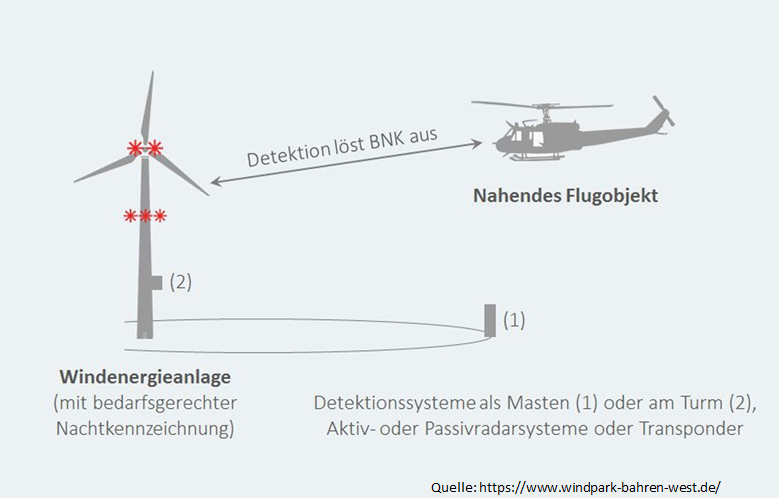

Blinken die Windräder in der Nacht und was bedeutet Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung?

Windenergieanlagen sind aus Gründen der Flugsicherheit zu kennzeichnen. Umfang und Art der Kennzeichnung ergeben sich aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung). Außerhalb von Städten und dicht besiedelten Gebieten gilt die Kennzeichnungspflicht ab einer Höhe von 100 m. Die Kennzeichnung von Windenergieanlagen erfolgt grundsätzlich durch rot leuchtende Signale, die die Anlagen für Flugzeuge im Dunkeln sichtbar machen. Windenergieanlagen werden heute standardmäßig und ab 2025 verpflichtend mit einer sogenannten bedarfsgerechten bzw. bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ausgestattet. Bei der BNK werden die Signalleuchten nur dann noch eingeschaltet, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug nähert. Auf diesem Weg kann die nächtliche Beleuchtung um bis zu 95 % reduziert werden, sodass optische Störungen für Mensch und Natur deutlich minimiert werden.

Quelle: fachagentur-windenergie.de/bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung

Wie sieht der Ablauf des Genehmigungsverfahrens für Windenergieanlagen aus?

Aufgrund der vorgegebenen Flächennutzungsplan-Kulisse gibt es für die Windenergieanlagen in Dolgesheim zwei unterschiedlichen Genehmigungsverfahren.

Die fünf Windenergieanlagen im Bereich der „Sonderbaufläche Windenergie“ ist ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren nach § 6 BauGB durchzuführen. Damit kann der Verfahrensschritt IV. entfallen.

Für die vier Anlagen innerhalb der „Weißfläche“ muss im Rahmen des BImSchG-Verfahrens die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden.

I. Einreichung des BImSchG-Antrags durch Antragssteller/Projektierer

II. Vollständigkeitsprüfung durch die Genehmigungsbehörde (SGD Süd)

III. Vervollständigung der Unterlagen durch Antragssteller/Projektierer

IV. Öffentliche Auslage bei der Genehmigungsbehörde und in den Standortgemeinden (bei den Windenergieanlagen in der Weißfläche)

V. Einwendungsbearbeitung durch Genehmigungsbehörde

VI. Mündliche Verhandlung

VII. Erlassung Genehmigungsbescheid

Welche Gründe gibt es für einen Stillstand der Anlage?

Die Windkraft gehört zu den volatilen oder auch fluktuierenden Energieerzeugungsarten. Windenergieanlagen produzieren Strom nicht gleichmäßig, sondern schwankend.

Diese Eigenschaft gehört bei diesen Anlagen mit dazu. Trotz der Stillstandzeiten sind Windenergieanlagen wirtschaftlich und leisten einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz.

Neben fehlendem Wind gibt es noch andere Gründe für einen vorübergehenden Stillstand: Zum einen können Windparks im Zuge der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu Abschaltungen verpflichtet werden. Werden beispielsweise Schattenzeiten oder Schallpegel zu bestimmten Zeiten überschritten, wird die Anlage auch trotz Wind abgeschaltet.

Auch für den Artenschutz können Abschaltzeiten festgelegt werden. Beispielsweise in den Abendstunden für den Fledermausschutz.

Eisansatz bei bestimmten Wetterbedingungen und regelmäßige Wartungen führen ebenfalls zu Stillständen.

Ein weiterer Grund für den Stillstand ist, dass Windenergieanlagen in manchen Fällen zu viel Strom erzeugen, was die bestehenden Stromnetze überlasten kann. Wenn Windenergieanlagen vom Netzbetreiber zur Netzstabilisierung abgeschaltet werden, dann in der Regel nur für sehr kurze Zeitspannen, um das Netz lokal zu entlasten.

Um diese nicht genutzten Stromkapazitäten abzuschöpfen, ist ein bundesweiter Netzausbau notwendig sowie die Integration von Zwischenspeichermöglichkeiten wie z.B. Batteriespeichern.

Häufig nehmen die Stillstände eine untergeordnete Rolle im Verhältnis zum gesamten Ertrag ein. Die Stillstandzeiten werden bereits in den Windgutachten berücksichtigt und sind somit Grundlage für die Investitionsentscheidung.

Ist der Rückbau der WEA gesichert?

Ja. Der vollständige Rückbau ist Teil der Genehmigung. Die Windenergieanlagen werden für 20 Jahre genehmigt. In der Praxis können Windenergieanlagen, nach Prüfung der Standsicherheit, meist noch über die 20 Jahre hinaus betrieben werden.

Der Rückbau wird im Rahmen der Baugenehmigung (nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) durch die Genehmigungsbehörde gefordert und gesichert. Das heißt, die Behörde verpflichtet den Betreiber des Windparks, eine sogenannte Rückbaubürgschaft bei der Genehmigungsbehörde zu hinterlegen, durch die der Rückbau gesichert wird. Im Falle einer Insolvenz kann somit der Rückbau weiterhin gewährleistet werden. Die Bürgschaftshöhe wird von der Genehmigungsbehörde festgelegt und in regelmäßigen Abständen kontrolliert, um sicherzustellen, dass diese jederzeit ausreichend ist.

Können WEA recycelt werden und wie werden sie entsorgt?

Ja, 85–90 % der Gesamtmasse einer Windenergieanlage können mittlerweile in Recyclingkreisläufen verwertet werden. Dies betrifft vor allem die Beton- und Stahlanteile des Fundaments, des Turms und des Maschinenhauses. Auch das Kupfer aus Leitungen, Generator, Transformator und Umrichter wird wiederverwendet.

Beim Recycling der Rotorblätter gibt es aktuell noch die größten Herausforderungen. Durch die sehr speziellen Faserverbundwerkstoffe der Rotorblätter wird das Trennen der Materialien erschwert. Aktuell werden sie in der Zementindustrie oder thermisch genutzt.

Die Anlagenhersteller forschen an Konzepten, die einen Recyclinganteil von 100 % ermöglichen sollen. Des Weiteren werden neue Materialien für die Rotorblätter entwickelt, wodurch das Recycling ebenfalls erleichtert werden soll. Hier ist in den nächsten Jahren mit einem erheblichen Fortschritt zu rechnen.

Meldungen

Info-Messe Windenergie am 28.04.2025

Die Ortsgemeinden Dolgesheim und Weinolsheim laden ein

weiter lesen ->

Kontakte

Danyal Hauck

Gesellschaft für Ingenieurtechnische

Anwendungen (GAIA) mbH

Jahnstraße 28

67245 Lambsheim

Tel.:+49 (6233) 3044-211

E-Mail: d.hauck@gaia-energie.de

Alexander Stauffenberg

wpd onshore GmbH & Co. KG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)

28217 Bremen

Tel.:+49 (421) 16866-5091

E-Mail: a.stauffenberg@wpd.de